EOS R5 をメインカメラ、EOS R をサブカメラという体制で、完全にミラーレスに移行して3年ほど経ちました。そこまで不満があるわけではないのですが、色々考えた結果、EOS R をEOS R6 Mark II に置き替えました。

ちょっと価格は高いのですが、バランスが良くオールマイティに使えるEOS R6 Mark II をレビューします。

EOS R からEOS R6 Mark II にした理由

EOS R5 にはこれといった不満もなく、メインカメラとして大活躍してくれています。

私の場合は、カメラ2台を同時に使う必要のある撮影はほとんどありません。そのためサブのEOS R は、EOS R5 に何かあったときの予備というのが主な役割で、登場機会もあまり多くありません。

4500万画素のEOS R5 は印刷するときには、トリミング耐性が高く頼もしいのです。一方でWEBで使用する場合には、ファイルがちょっと大きいので取り回しが悪い面があります(WEB使用の場合は、後でサイズを縮小するので)。

大は小を兼ねるので、すべてEOS R5 で撮影しても良いとは思います。けれど、画素数の少ないEOS Rの方が取り回しが良いのと、カメラへの負担を分散させるためにEOS R で撮影するときもありました。

EOS R に関しては、画質など性能的にはまったく問題ありません。使っていて気になるのはEOS R5 とのボタン配置の違いです。この2台は操作感がまったくと言っていいほど異なるので、併用しているとEOS R に使いづらさを感じます。

そのため、使用するのは結局EOS R5 ばかりになってしまい、EOS R を持て余している状態なので、

- EOS R5 に近い操作性

カメラ選びにおいて操作感はかなり重視しているポイントです - 画素数はEOS R5 より少ない

予備や同時使用の2台持ちなら同じカメラを2台にするのが1番ですが、使い分けという意味で画素数に差がある方が良い - EOS R5 より安価

EOS R3 との2台体制が現在の「EOS Rシステム」では理想的と思います。ただEOS R3 はサブとするにはあまりに高価です。さらに私の用途ではEOS R3 はメインとしては画素数がやや不足気味です。バッテリーがEOS R5 と共用できないのも荷物が増えるのでマイナスポイント - フルサイズセンサー

使い分けという意味では、APS-CのEOS R7 も悪くない。しかしEOS R5 の予備という面も考えると、フルサイズセンサーがベター。あと、EOS R7は操作系がEOS R5 と違いすぎる

この条件で、EOS R6かEOS R6 Mark II のどちらかにしようと決めました。

EOS R6 Mark II は新品だと35万円前後です。EOS R5 の中古が35万円くらいから売っているので、中古でEOS R5 を買った方が幸せな気もしますが、せっかくなら違うカメラを使いたいというカメラ好きな部分が出てしまいました。10万円くらい安いEOS R6 とも迷いましたが、2000万と2400万の画像数の違いや、せっかく買うなら新しいカメラが良い、ということでEOS R6 Mark II に決定しました。

デザイン・操作系をEOS R5 と比較

デザイン・サイズ感ともに、EOS R5 と似ています。

EOS R6 Mark II の方が、軍艦部から肩にかけてなだらかに丸みのあるフォルムで、やや優しい感じの印象です。

今までカメラの正面からの見た目をあまり気にしたことはなかったのですが、改めて見ると結構違いがあって面白いなと思います。

カメラ上面の最大の違いは表示パネルの有無です。

EOS R6 Mark II は表示パネルの部分にモードダイヤルが付いています。私はほぼマニュアルでしか撮影しないのでモードダイヤルは正直いらないです。

EOS 5D Mark IV にはモードダイヤルのロックボタンがあって、不意の誤操作はなかったのですが、EOS R6 Mark II にはロックがないので、誤操作してしまいそうなのも気になります。

その点、EOS R5(RやR3も)の場合はモードボタンを押してから、ダイヤルを回転して操作するという形式になっていて、誤操作する可能性は少ないです。

そもそも、撮影モードを頻繁に変更することはあまりないと思うので、EOS R5 などのモード変更の仕方は、非常に合理的な設計だと感じます。

設定などが表示可能なカメラ上部の表示パネルは、EOS R5を使っているときにあまり見ている意識がなく、無くても別に困らないと思っていました。

実際は無意識に確認していたようで、EOS R6 Mark II を使っているときにちょこちょこ上面を見て、「ああ、表示パネルは無いのか」と思いました。ファインダー内や背面液晶にも情報は表示できるので、表示パネルが無くても困ることはないけれど、撮影に入る流れでカメラを持ち上げながら設定やバッテリー残量が確認できる表示パネルは、何だかんだ便利です。

背面のボタン配置などは、見分けがつかないくらい似ています。

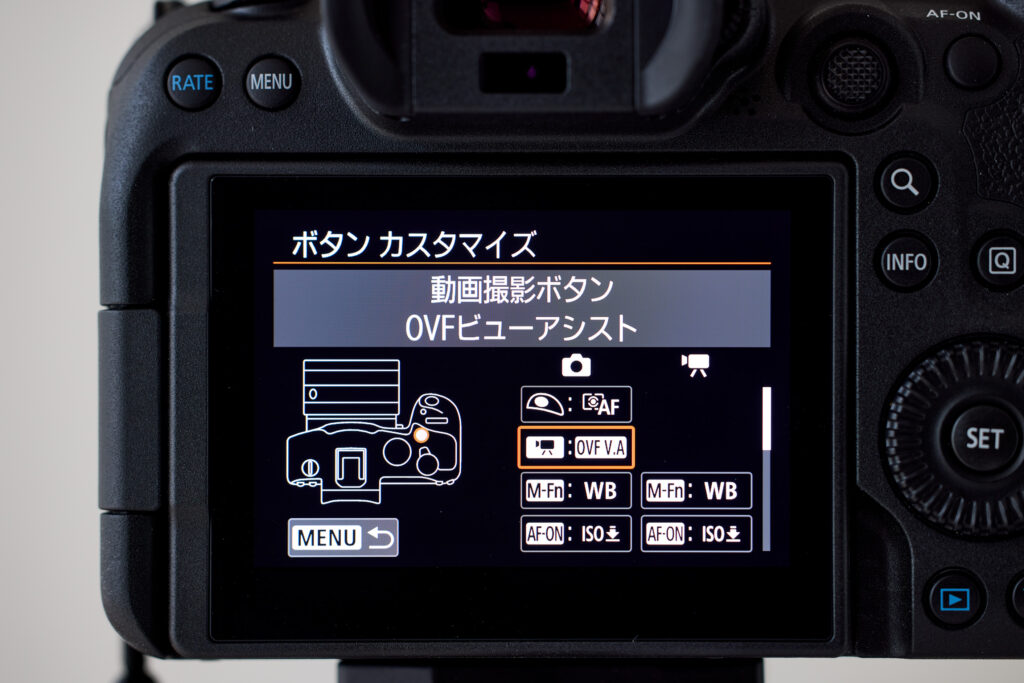

ボタンカスタマイズの項目もほとんど同じなので、設定を揃えれば2台の操作感を同じような感じに揃えられます。

バッテリー込みでEOS R6 Mark II は実測で687g、EOS R5 は751gなので、重量は微妙に違いがあります。EOS R5 がマグネシウムボディ、EOS R6 Mark II はシャーシがマグネシウム合金で外装がポリカーボネートということなので、その部分の重量差かと思います。実際に撮影で使っている分には重量差はまったく気にならないレベルです。

EOS R6 Mark II のポリカーボネートの外装ですが、パッと見ではほとんど違いは分からず、特に安っぽさも感じません。

EOS R6 Mark II のディテール

EOS R6 Mark II の細かい部分を見ていきます。

入力端子は基本的なものが揃っています。

EOS R5 と併用するので、レリーズ端子はN3タイプだと嬉しかったです。

シンクロ端子がない点など、インターフェイスはEOS Rに近いです。

EOS R の場合は、バッテリーグリップにシンクロ端子が付いていましたが、EOS R6 Mark II の場合はバッテリーグリップにもシンクロ端子がなく、どうしても必要な場合はホットシューに付けるタイプのシンクロ端子を使うことになります。

ストロボのワイヤレス発光が当たり前になり、シンクロ端子を使う機会も減りましたが、いざというときのために選択肢としてシンクロ端子があると、ほんの少しだけ安心感があります。

USBケーブルは付属していません。付属のケーブルはあまり使わないので、無くても良いのですが、40万円近い高額商品なので、ケーブルくらいケチケチせずに付属してくれても良いのにと思います。

買うまで気が付かなかったのですが、ケーブルプロテクターはありません。EOS R には付いているのに、EOS R6 Mark II ではなぜか付いていません。付属していないだけかと思ったのですが、ネジ穴自体が無いので、そもそも装着することができません。

シンクロ端子がないことや、ケーブルプロテクターが付属していないことなどから、EOS R6 Mark II の「EOS Rシリーズ」での立ち位置が何となく想像されます。EOS R6 Mark II のこういった細かい部分に不足や不満を感じるなら、EOS R5 やEOS R3 を使ってくれと言われているかのようです。

さらに、スペック場は中身がほとんど変わらないように見えるEOS R8 が、EOS R6 Mark II よりも約10万円ほど安いのでコストパフォーマンスが非常に良いです。

40万円近い高価格にも関わらず、細かいところでEOS R5 に差をつけられているように感じられるEOS R6 Mark II は、「EOS R シリーズ」の中で非常に中途半端な存在に感じてしまいます。

使ってみると、EOS R5 を踏襲しているボタン配置などの操作性は、EOS R8 には無いもので非常に使いやすく快適です。EOS R3 譲りのAF性能などもEOS R5 から一世代を経た完成度の高さを感じます。カメラとしての基本性能は高く、どんな撮影シチュエーションでも対応できる非常に良いカメラなので、値段がもう少し安ければフルサイズミラーレスの覇権を取れる実力のあるカメラだと思います。

カードスロットはSDカードのデュアルスロットです。

個人的には必ずしもデュアルスロットの必要はないと思っていますが、カメラ単体での撮影時はデュアルスロットの方が安心感は高いです。

EOS R5 での電源スイッチの位置がスチール・ムービーの切り替えスイッチになっています。電源スイッチは右側にあるので、構えたときに電源オンにしやすいとのことです。

この電源スイッチまわりが曲者で、EOS R5 を使い慣れていると確実に誤操作します。ミラーレスカメラに移行してからこまめに電源を切る癖がついているので、切り替えスイッチを操作してしまってイライラします。

これに関しては、EOS R6 Mark II だけを使っていれば特に問題はなく、右手での電源操作も理にかなっているとは思います・・・。

バリアングルモニターです。

縦位置撮影でのハイ・ローアングルのときは便利なのですが、横位置撮影のときは光軸とモニターがズレて構図を決めづらくなります。Canonはずっとバリアングルモニターで、あまり変更する気もなさそうなので、SONY α7R V を見ていると羨ましくなります。

マルチアクセサリーシュー。

システム拡張性に優れた次世代インターフェイスなのですが、対応アクセサリを持っていないので意味はありません。

このマルチアクセサリーシュー、未使用時はシューカバー装着推奨とのことです。結構頻繁にホットシューにリモートコントローラーなどを付け外しするので、シューカバーを無くしそうなのと、つけ外しが地味に面倒くさいです。

今のところマルチアクセサリーシュー対応のアクセサリに惹かれるものもなく、故障の原因が増えそうなだけなので、普通のホットシューが良かったです。

EOS R3 以降の機種は、基本的にマルチアクセサリーシューなので、諦めて受け入れるしかなさそうですが、シューカバーに関しては対策を考えなくてはと思います。

バッテリーグリップ(BG-R10)はEOS R5 と共通です。これがEOS R6 Mark II に決めた理由の1つでもあります。

EOS R5 と併用するにあたって、2台のカメラを同時使用することは少ないです。そのためバッテリーグリップ1つを、2台のカメラに付け替えて使用可能です。

今までの5Dシリーズなどの場合、バッテリーグリップは機種ごとの専用設計で、カメラを替えるたびに買い替えが必要でした。バッテリーグリップは安いものではなく、買い替えは結構な負担だったのですが、EOS R5 とEOS R6 Mark II で使い回せるので経済的です。

2台のカメラにグリップを付けておくよりも、荷物を減らせる点も素晴らしいです。

EOS R5 よりも良いと思った点

ネガティブな意見が多くなってしまいましたが、EOS R5 よりも良いと思ったところもたくさんあります。

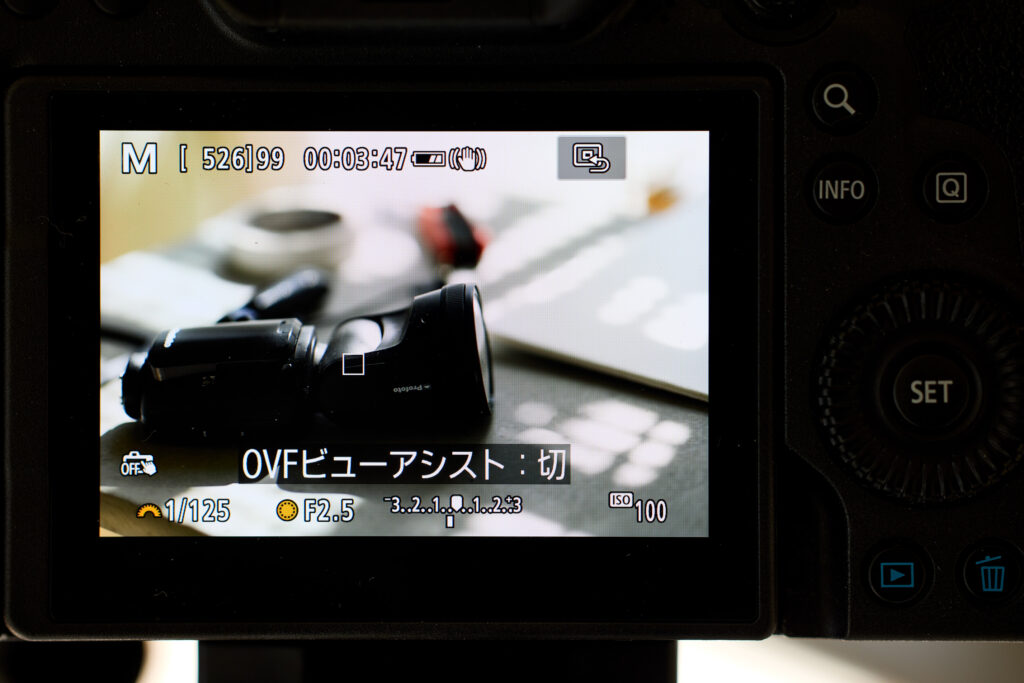

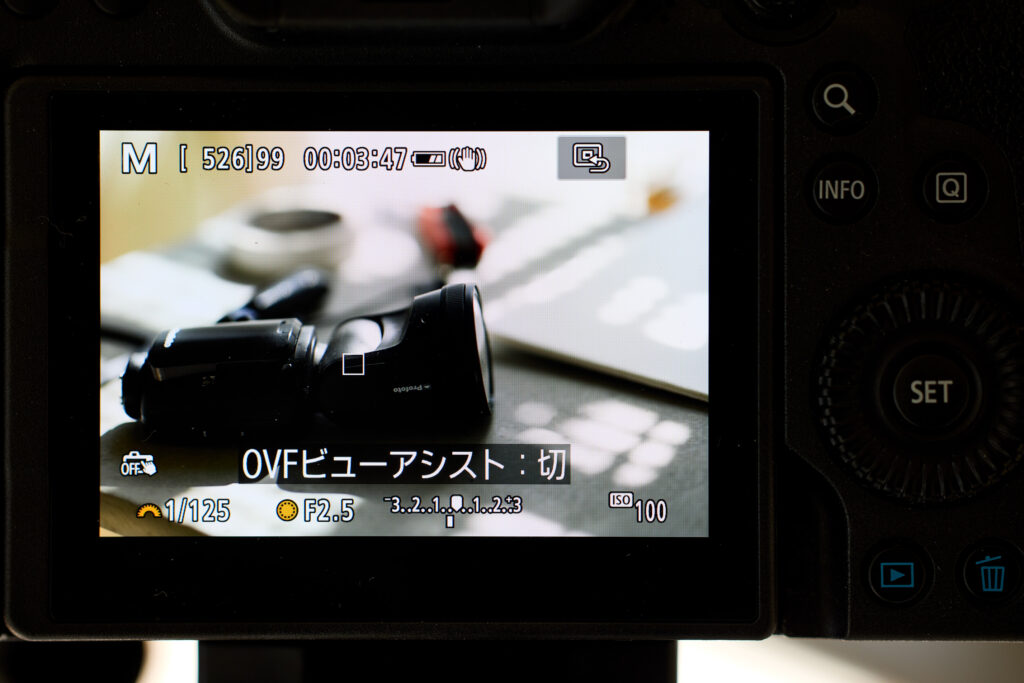

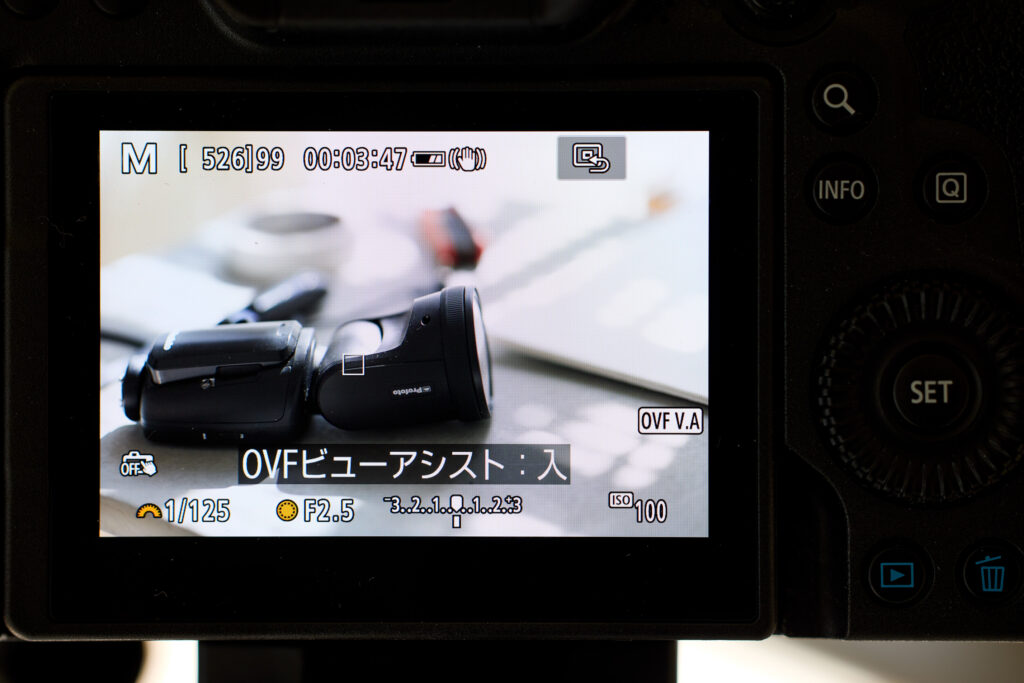

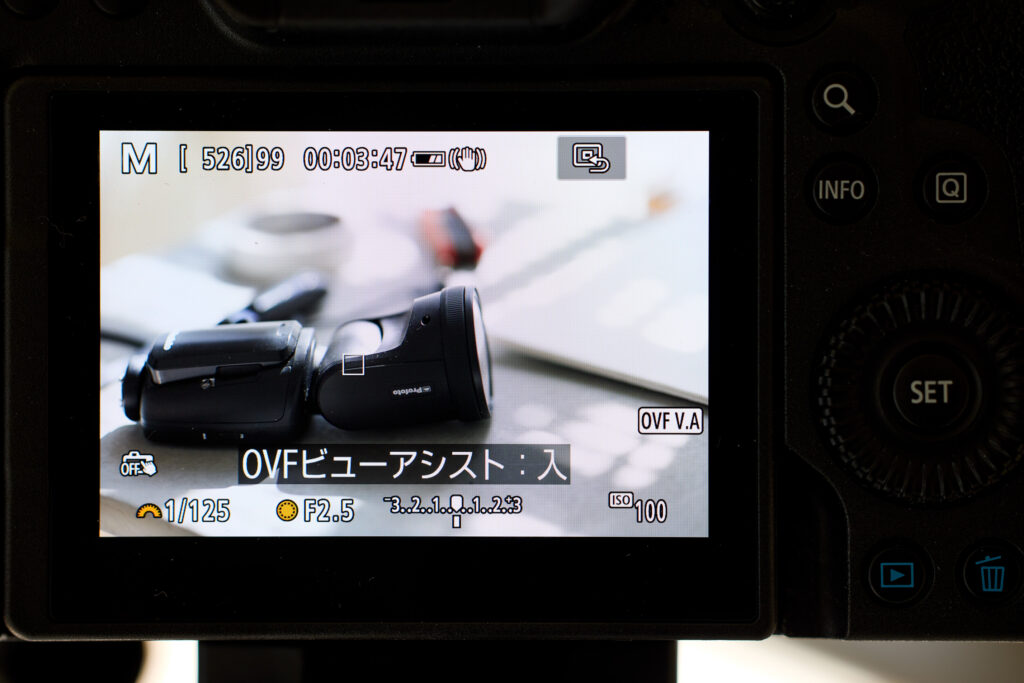

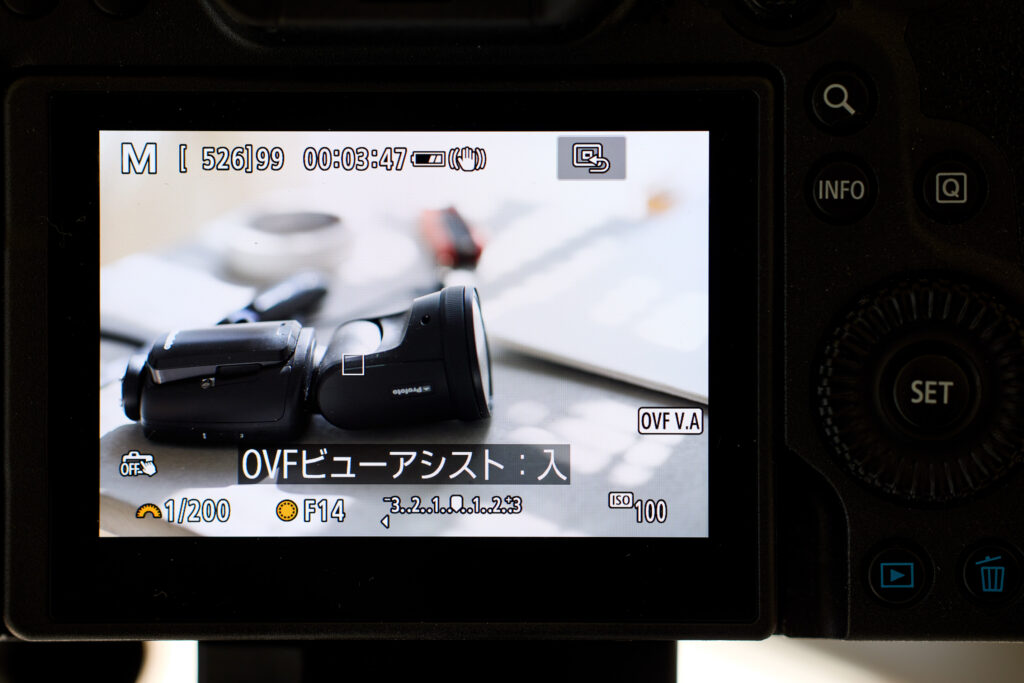

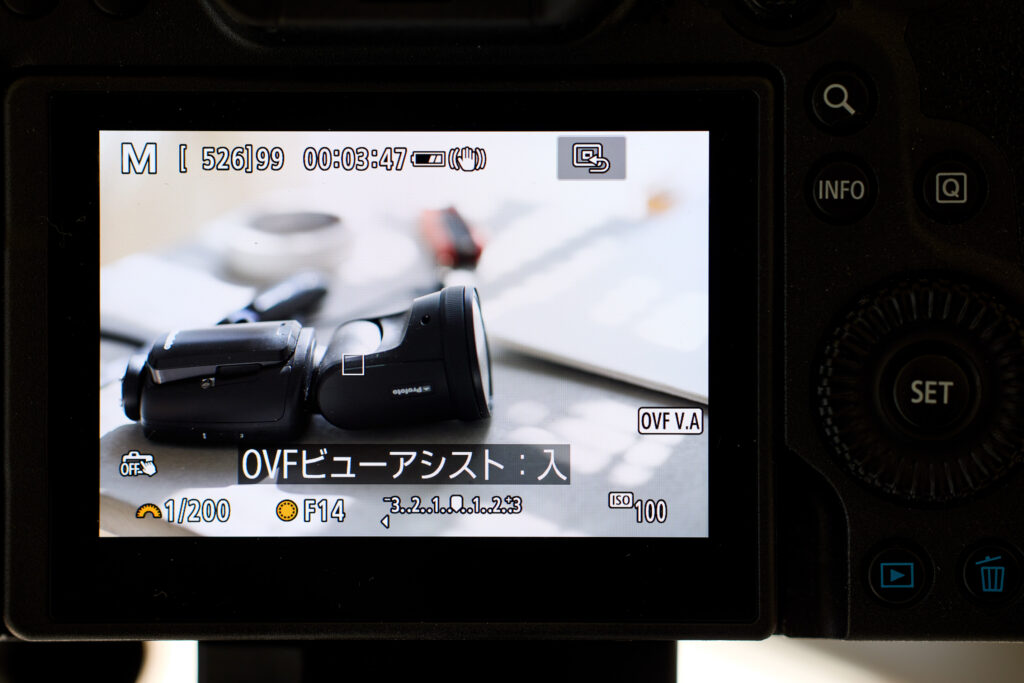

OVFビューアシスト

EOS R3 に初搭載された機能で、それ以降に発売された機種には搭載されているようなので、EOS R6 Mark II だからというわけではないですが、非常に便利な機能です。

光学ファインダーに近い黒つぶれや白飛びのない「自然な見た目」を再現します。

上の画像だとハイライトが飛んでしまっているように見えますが、陽の具合が変わってしまって露出が変わってしまっている影響かと思います…

私はEVFの見え方にそこまで違和感を感じないので、「露出シュミレーション:しない」の設定で見え方は充分です。

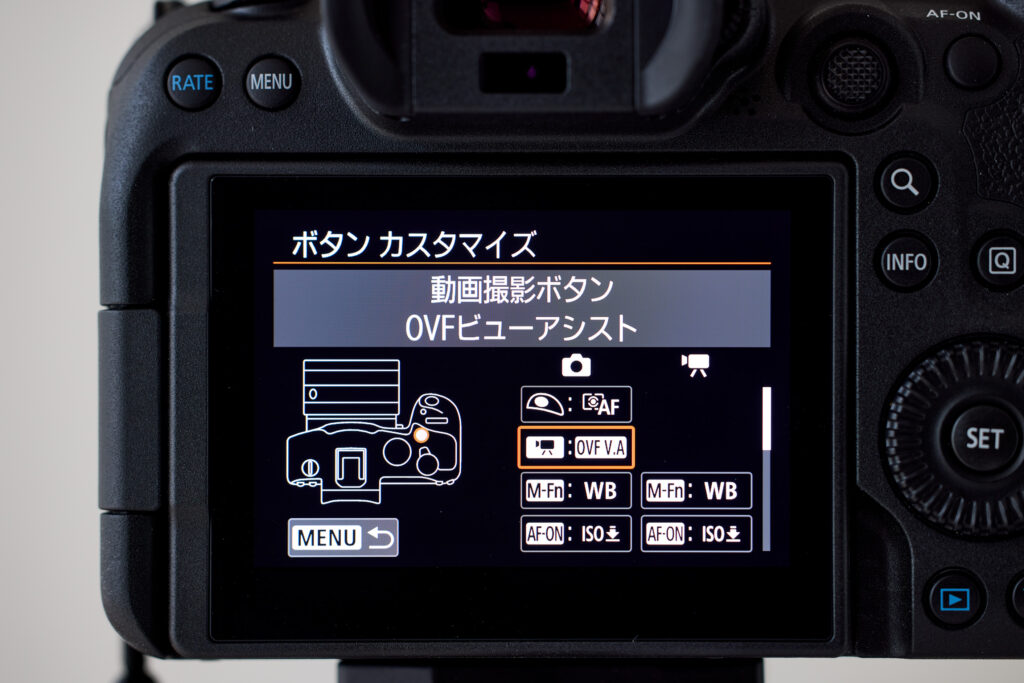

OVFビューアシストの有用性は見え方ではなく、オンオフをボタンカスタマイズで割り当てられる点です。

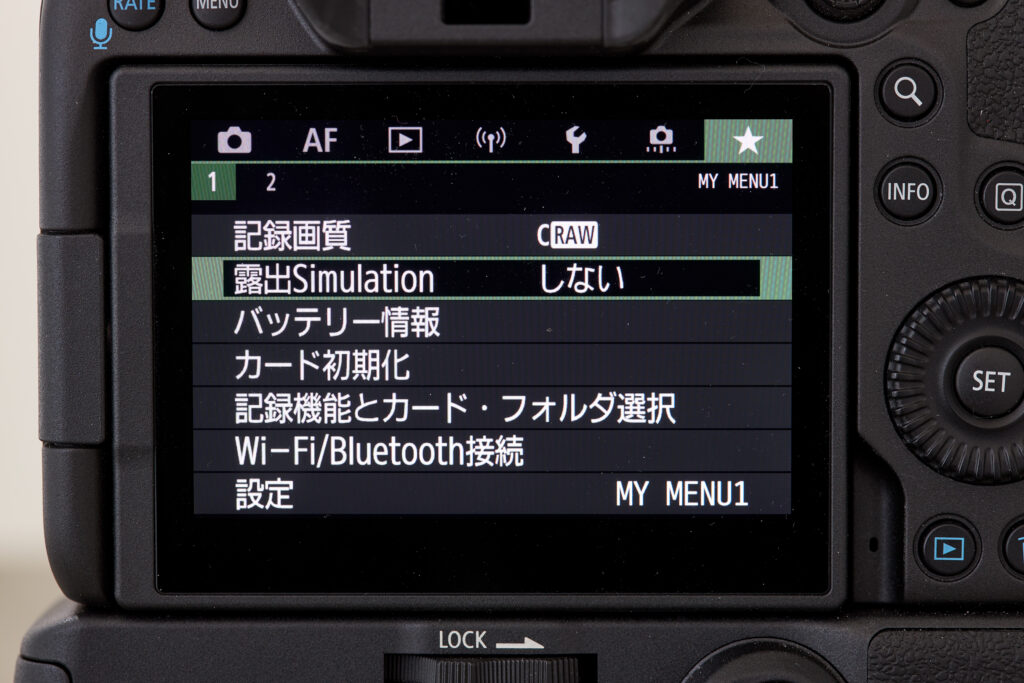

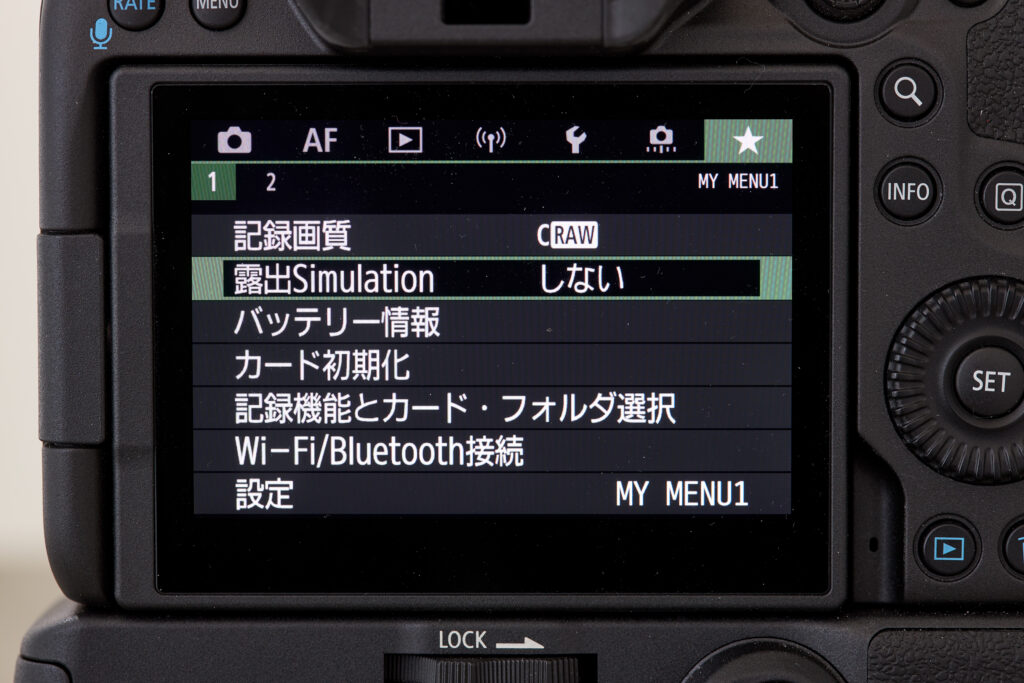

自然光での撮影のときには露出シュミレーションを「する」、ストロボ撮影のときには「しない」に設定するのですが、露出シュミレーションの変更はボタンカスタマイズで割り当てられないので、マイメニューに入れています。

そこまで頻繁に自然光とストロボを行ったり来たりするシチュエーションは少ないので、メニューから変更すれば問題ないのですが、操作の手数はそれなりになります。

EOS R6 Mark II だとOVFビューアシストのオンオフをボタンカスタマイズで割り当てることで、擬似的に露出シュミレーションの「する」「しない」の変更に近いことを、ボタン1つで可能になりすごく便利です。

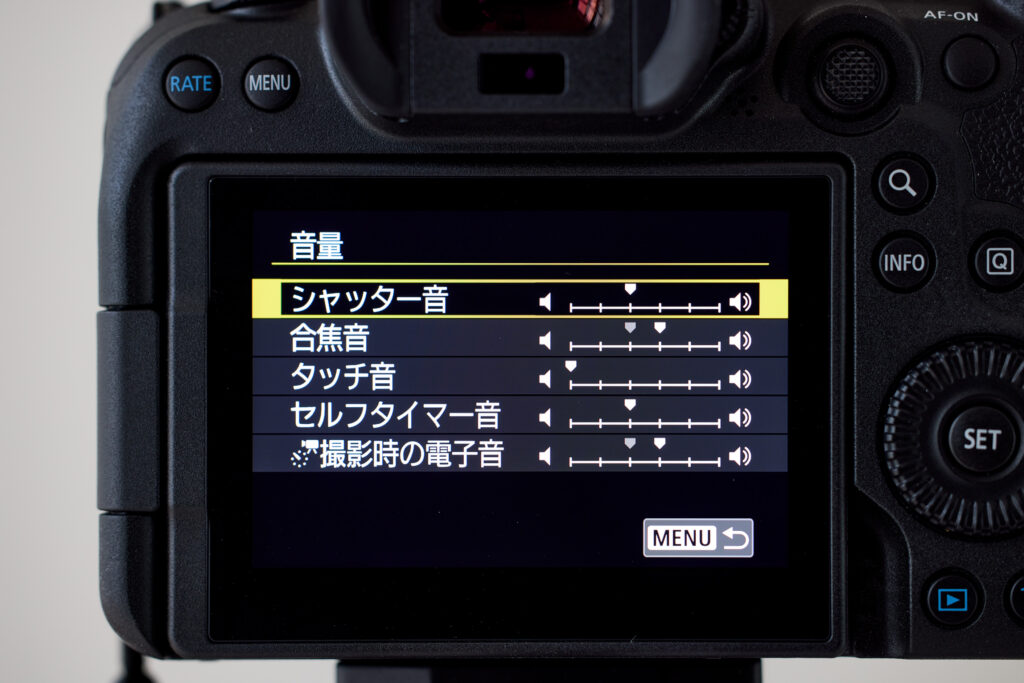

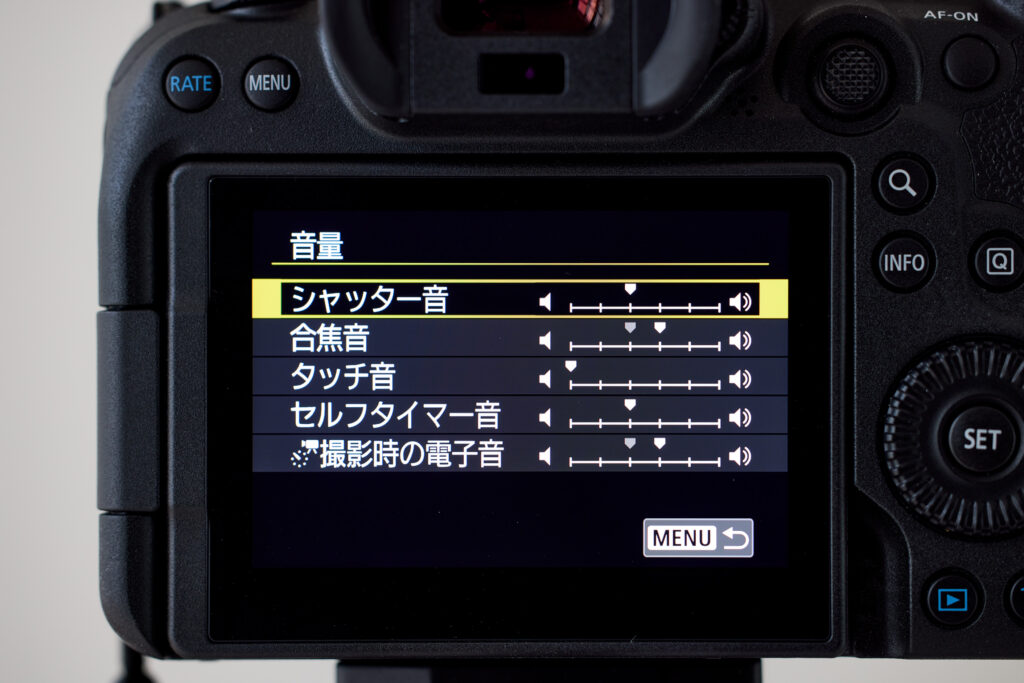

電子シャッターにシャッター音がついた

電子シャッターで無音撮影していると、ちゃんとシャッターが切れているか分からなくなってくるので、音を出しても大丈夫な環境ならシャッター音をつけられる方が良いです。

AFエリアの限定、被写体の検出の限定が使いやすくなった

EOS R5 では「1点AF」を外すことができなかったのですが、すべてのAF方式を任意に選べるようになったので、余計なものを外せます。

そもそも「スポット1点AF」と「1点AF」使い分けの必要性をあまり感じないです。

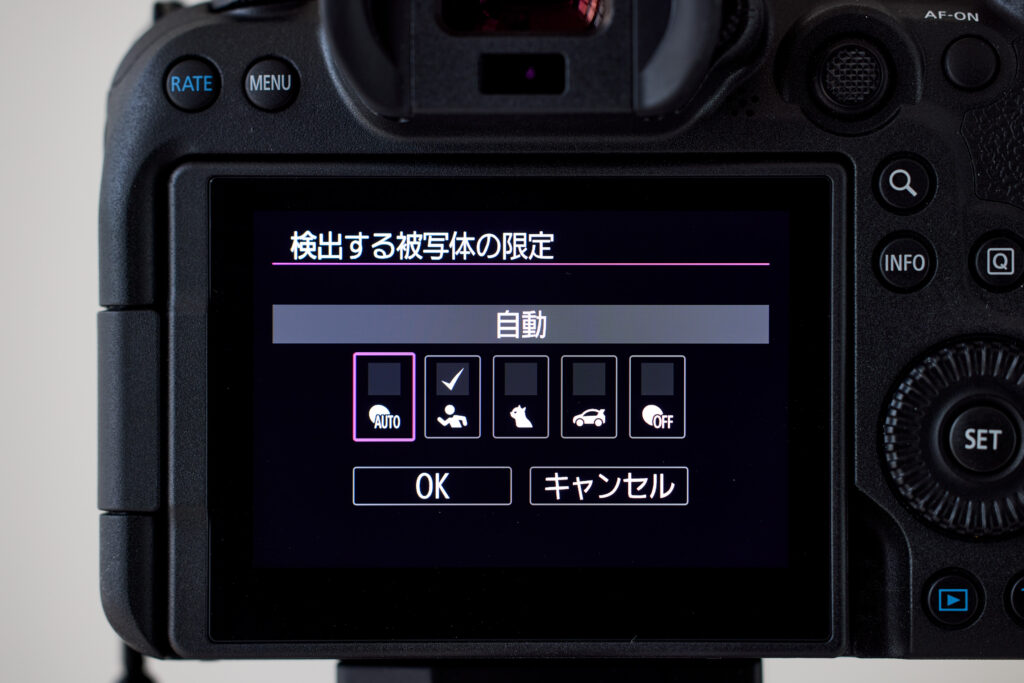

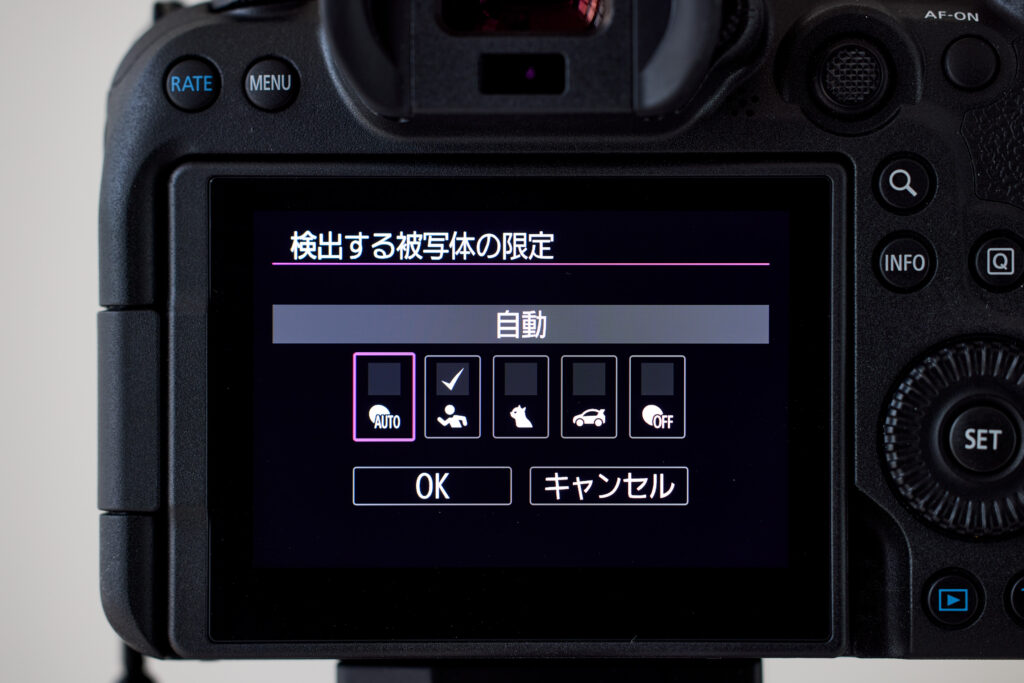

検出する被写体も限定することができるようになっています。

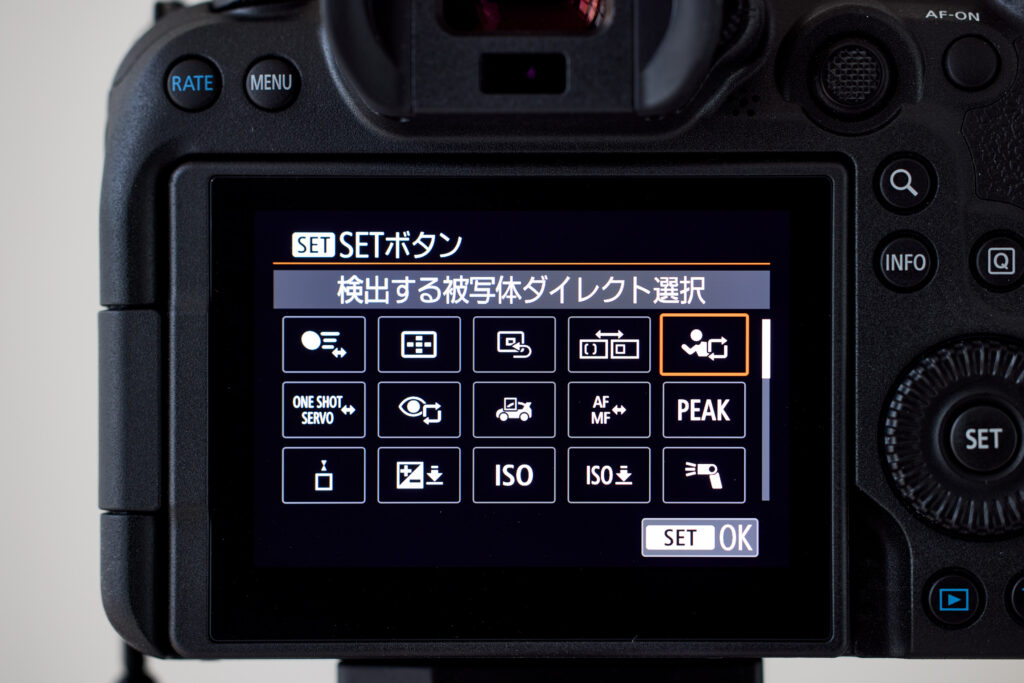

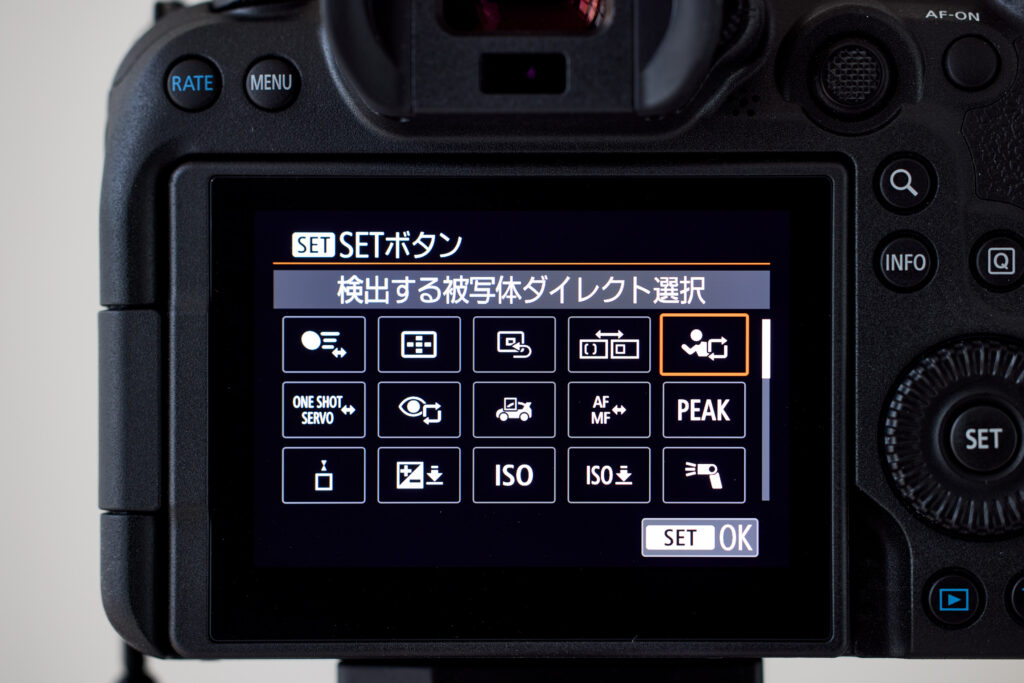

さらにボタンカスタマイズで「検出する被写体ダイレクト選択」を割り当ててあげると、ボタン一つで検出する被写体を変更可能です。

私は人物以外を使うことがほとんどないのでボタンは割り当てていませんが、人と動物を一緒に撮影するときにボタン1つで任意の被写体を選ぶ、みたいな使い方をしたら便利そうだと思いました。

これらの良いと思った点は、ほとんどがEOS R6 Mark II だけではなくEOS R5 以降に出たカメラに搭載されている機能です。なので、EOS R6 Mark II がというよりは「EOS Rシリーズ」の進化が感じられます。EOS R5 から3年ぶりに買った新しいカメラで、Canonのミラーレスカメラの着実な進化を体感できたので、EOS R5 の後継機も楽しみです。

不満が多くなってしまったが、カメラとしては非常に使いやすい

EOS R5 との細かい比較で不満が出てしまっていますが、EOS R6 Mark II 単体で見れば、EOS R3 やEOS R5 にも引けを取らない性能で様々な撮影に対応できる、バランスの取れた良いカメラです。

ただ、現在の実売価格だとプラス10万円でEOS R5 が買えるので、メインカメラとして1台だけ選ぶとなると、ちょっと悩ましいところです。

EOS R6 Mark II が実売で30万円を切っていたら手放しでオススメできるカメラです。

良いと思った点でも触れましたが、より新しいカメラが細かい部分のユーザビリティにおいて、確実に使いやすい方向に進化しているところで、Canonに対する信頼が増します。

EOS R3 で採用されたトラッキングシステムを継承しているようなので、AFに関してはEOS R5 より進化しています。EOS R5のAF性能も十分に高いのですが、さらに動いている人物へのAFの食いつきが良い気がします。

EOS R5 を踏襲した操作系は、ボタンカスタマイズでEOS R5 とほぼ同じ操作感にできるため、2台のカメラを併用していても、違和感なく使用できます。

EOS R5 と併用するときの違和感がなく、画素数の違いでちゃんと使い分け可能です。

バッテリーやバッテリーグリップも共有できるので、現在の「EOS Rシリーズ」において、使い分けを前提として2台持ちするには、「EOS R5 」と「EOS R6 Mark II 」はベストな組み合わせなのではないかと思います。

コメント