こんにちは、フリーランスフォトグラファーのTanaka(@Tanaka__photo)です。

カメラマンとしてのキャリアのほとんどを、Canonのカメラを使ってきました。

生粋のキャノン党だった筆者ですが、FUJIFILM GFX 50Sも持っています。2017年に発売してすぐのタイミングで購入しているので、かれこれ7年くらいの付き合いです。

最近のカメラの進歩のスピードは凄まじく、7年前に発売されたGFX 50Sはもはや骨董品のようなカメラと言っても、過言ではない気がします。

少し古さを感じるGFX 50Sですが、中古価格が30万円くらいになっているこのタイミングで、あえて今買うのもありなんじゃないかと、作例とともにあらためてレビューしたいと思います。

買った当時のことを思い出してみる

2017年のGFX 50Sの発売当時、私が使っていたメインのカメラはEOS 5D Mk IVでした。

今考えると、別のマウントのカメラを買ったのは冷静さを欠いた判断だったとも思います。

その頃の中判デジタルといえば、PHASE ONEかハッセルブラッド、あとはPENTAX 645Zくらいしか選択肢がありませんでした。前者の2つは価格的にもおいそれと手を出せるものでもなく…試しにPENTAX 645Zを借りて使ってみましたが、あまりしっくりこなくて購入には到らず。

それでも何となく中判への憧れのような気持ちがあるときに、ハッセルブラッドと富士フイルムから中判ミラーレスという、画期的なカメラが発表されました。

ハッセルブラッドX1Dは中判デジタルとしては安かったのですが、それでもカメラボディだけで100万円を超える価格です。当時は単焦点レンズしか無かったので、仕事の撮影での使い勝手も良くなさそうで、購入の候補には上がりませんでした。

一方の富士フイルムGFX 50Sは、ボディと標準レンズの組み合わせで100万円を切るという戦略的な価格でした。さらにボディと同時に発売されるレンズに、35mm判換算で25~51mm相当の画角をカバーする標準ズームのGF32-64mmF4 R LM WR と、35mm判換算で約95mm相当のハーフマクロレンズであるGF120mmF4 R LM OIS WR Macroがありました。

とりあえずこの2本のレンズがあれば、だいたいの撮影ができそうなので、購入意欲が高まりました。

中判デジタルカメラは大きくて重く高価格であるという常識を覆す、ミラーレスの中判デジタルという新しい2台に、当時はワクワクすると同時に未来への可能性を感じたのを覚えています。価格やレンズラインナップなど色々と考えて、FUJIFILM GFX 50S買いました。

それから7年で広角〜望遠・ティルトシフトまでレンズラインナップが充実し、カメラボディの選択肢も増えたGFXシリーズを選んだ判断は、間違いではなかったと思います。

ただ、買ってみて色々な撮影で使う中で、カメラ自体のレスポンスや操作性の悪さなどで、仕事の人物撮影で使う機会はほとんどありませんでした。

それでもラージフォーマットのセンサーが写し出す、フルサイズにはない空気感みたいなものに魅了され、贅沢にもほぼ物撮り専用機として使っています。

GFX 50Sの実機レビュー

パッと見ではフルサイズの一眼レフと変わらないサイズ感と形状です。

購入した当時はEOS 5D Mk IVを使っていたので、初めてのミラーレス一眼です。ミラーが無いと中判デジタルでもここまでコンパクトになるのかと感心しました。

ただ、操作感やAFの悪さなど、私にミラーレスカメラへの悪印象を植え付けたのもこのカメラです。

EOS R6 Mark IIと比較

EOS R6 Mark II と比較するとやや大柄に感じるボディですが、EOS 5D Mk IVを使っていたので、サイズ感ではほとんど違和感を感じなかったのを覚えています。

フルサイズより約1.7倍ほど大きなセンサーを搭載しているため、マウントはかなり大きいです。

前から見たサイズ感はそこまで変わらないのですが、ボディの厚みが結構あります。

新しいGFX 50S II には無いモニター部分の厚みは、初代GFXの古さを感じさせる部分です。

操作部・インターフェース

軍艦部の2つのダイヤルはシャッタスピードとISO感度のダイヤルです。

F値はGFレンズの絞り環で設定できるので、フィルム時代の一眼レフカメラのような操作感が味わえます。ただ、個人的にはレンズのダイヤル操作は合わないので、シャッターボタン付近のフロントコマンドダイヤルとリアコマンドダイヤルにシャッタースピード変更などを割り当てています。

この軍艦部のダイヤルは、最新のGFXシリーズのカメラには無くなっています。

マイクロUSB端子という今となっては古臭さを感じるインターフェース周りです。

ケーブルプロテクターは標準で付属していて、スタジオでのテザー撮影をしっかりと想定しているのが伺えます(ちなみにシンクロターミナルもカメラの前面にあります)。

液晶は3軸チルト液晶です。

昔はバリアングルモニターの方が使いやすいと思っていましたが、今は光軸が変わらないチルト液晶のほうが使い勝手が良いと思っています。

液晶の右上に再生ボタンがあるのですが、このボタンが非常に押しづらいです。

左側にはAFモードの選択レバーがあります。レバーでのAF方式の変更は直感的で使いやすいと思いました。

このカメラはボディ内の手ブレ補正機構があるわけでも無いので、改めて見てもこのモニター部の出っ張りは何なのかと思います。

ファインダーが取り外し可能です。この機能がかなり気に入っています。

ファインダーを取り外したホットシュー部分にも、FUJIFILMのロゴが彫ってあって、凝った作りだと思った記憶があります。

ファインダーを取り外すことでカメラの高さが10cmを切るので、コンパクトなカメラバッグにも収まり、気軽に中判カメラでお散歩スナップができます。

別売のEVFチルトアダプターを使用することで、カメラポジションの自由度を高めることも可能です。ファインダーが取外し可能なのはGFX100 II / GFX100 / GFX 50S の3機種だけなので、このチルトアダプターが使える最安のカメラがGFX 50S です。

カードスロットはSDカードのダブルスロット。

連写するようなカメラではないので、性能的にも必要十分です。

バッテリーグリップ

GFX 50S は、後継機のGFX50S II には用意されていない、バッテリーグリップが別売りで用意されています。

他にバッテリーグリップが装着可能なGFXシリーズのカメラは、100万円超えのGFX100 II だけなので、バッテリーグリップを使いたいからGFX 50S を選ぶというのもありだと思います。

バッテリーグリップは探せば中古でまだまだ見つけられそうです。

Canonのバッテリーグリップと違い、ボディとグリップそれぞれにバッテリーを装着します。Canonのカメラのようにバッテリー室の蓋を外す必要がなく、バッテリーの入れ替えもないので、グリップの付け外しが気軽に可能です。

バッテリーグリップには別売りのACアダプターを装着できます。バッテリーグリップ単体でもACアダプターを使えばバッテリーに充電できるので、バッテリー充電器代わりにも使えます。

グリップを装着するとフルサイズのフラッグシップ機くらいのサイズ感になります。

手が大きめの男性だと、ボディ単体の場合小指が余る感じがあるので、グリップを装着したほうが収まりが良いです。縦位置でのグリップ感も良好です。

カメラの重さ

ボディ単体(ファインダーあり、バッテリー込み)で約942gです。

EOS R6 Mark IIがボディ単体で約687gなので、それと比べると重量感があります。

標準ズームのGF32-64mmF4 R LM WRが約950gなので、合わせて約1892gと2kg近いヘビー級になってしまいます。

ただ、愛用しているRF28-70mm F2とバッテリーグリップ付きのEOS R5よりは軽いです。

普段からフルサイズにF2.8通しのズームレンズを使っているような場合は、GFX 50S もそこまで重くは感じないと思います。

ちなみにキットレンズとしても発売しているGF35-70mmF4.5-5.6 WRは約390gとのことなので、GFX 50S との組み合わせで、約1.3kgのお散歩カメラになりそうです。

レンズ

レンズはボディと合わせて、GF32-64mmF4 R LM WRとGF120mmF4 R LM OIS WR Macroの2本を買いました。

GFX 50Sを買って仕事で使ってみたうえで、普段の仕事でオールマイティに使うのは難しいとの判断で、ほぼ物撮り専用機となってしまいました。

そのため、純正のGFレンズを追加する必要性をあまり感じず、手持ちのGFレンズは最初に買った2本のみです。

GF32-64mmF4 R LM WRは35mm判換算で25-51mm相当のズームレンズです。望遠端は短いですが、フルサイズのF2.8通しの標準ズームとあまり変わらないサイズ感で、取り回しも悪くありません。

重さ的にも大きな違いは無く、GFXの標準レンズとして間違いのない1本です。

レンズには手ブレ補正機能は無く、ボディに手ブレ補正機能がないGFX 50Sとの組み合わせでは、いつも以上に、手ブレに気をつける必要があります。

ただ、ちょっと前まではボディの手ブレ補正はなくて当たり前だったので、その頃を思い出して、三脚使用やシャッタスピードで頑張りましょう。

ズームリングがゆるいので、下に向けるとレンズの自重で下がっていてしまいます。

俯瞰撮影時に望遠端以外で撮影する場合には、パーマセルテープで止めてなんとか使っていますがもう少しズームリングを固くしておいて欲しかったです。

RAWで撮影してCaptur Oneで現像しています。明るさとホワイトバランスのみ調整。

テレ端で最短撮影距離が約60cmなので寄りに物足りなさを感じる面もありますが、一応テーブルフォトにも使えます。

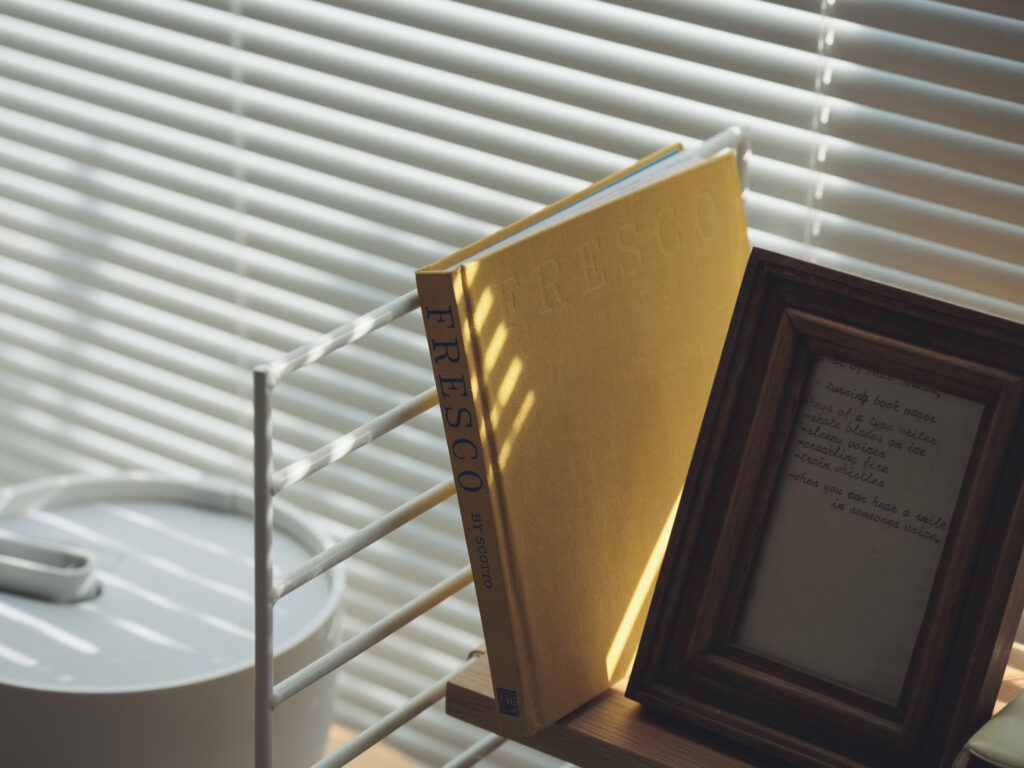

絞り開放からきっちりと解像するのですが、カリカリにシャープなわけではなくピント面から優しくなだらかにボケていくイメージです。

ハイライトからシャドウまでの豊富なトーンはその場の空気感まで写し撮ってくれるようです。

GF120mmF4 R LM OIS WR Macroは35mm判換算で95mm相当のハーフマクロレンズ。

このレンズに関してはRF100mmマクロに比べると一回りくらい大きいです。

重さも1kgを超えるレンズなので、ずっしりとした重量感を感じます。

手ブレ補正機構(OIS)付きです。手ブレ補正のオンオフスイッチとフォーカスリミッターが付いています。レンズ単体で5段分の手ブレ補正とのことで、思ったよりもブレを防いでくれます。

このレンズも開放からしっかりと解像します。開放時の周辺光量落ちは比較的大きいですが、1段絞ると顕著に改善します。1段絞ったときのピント面の描写もマクロレンズらしくキリッとシャープです。

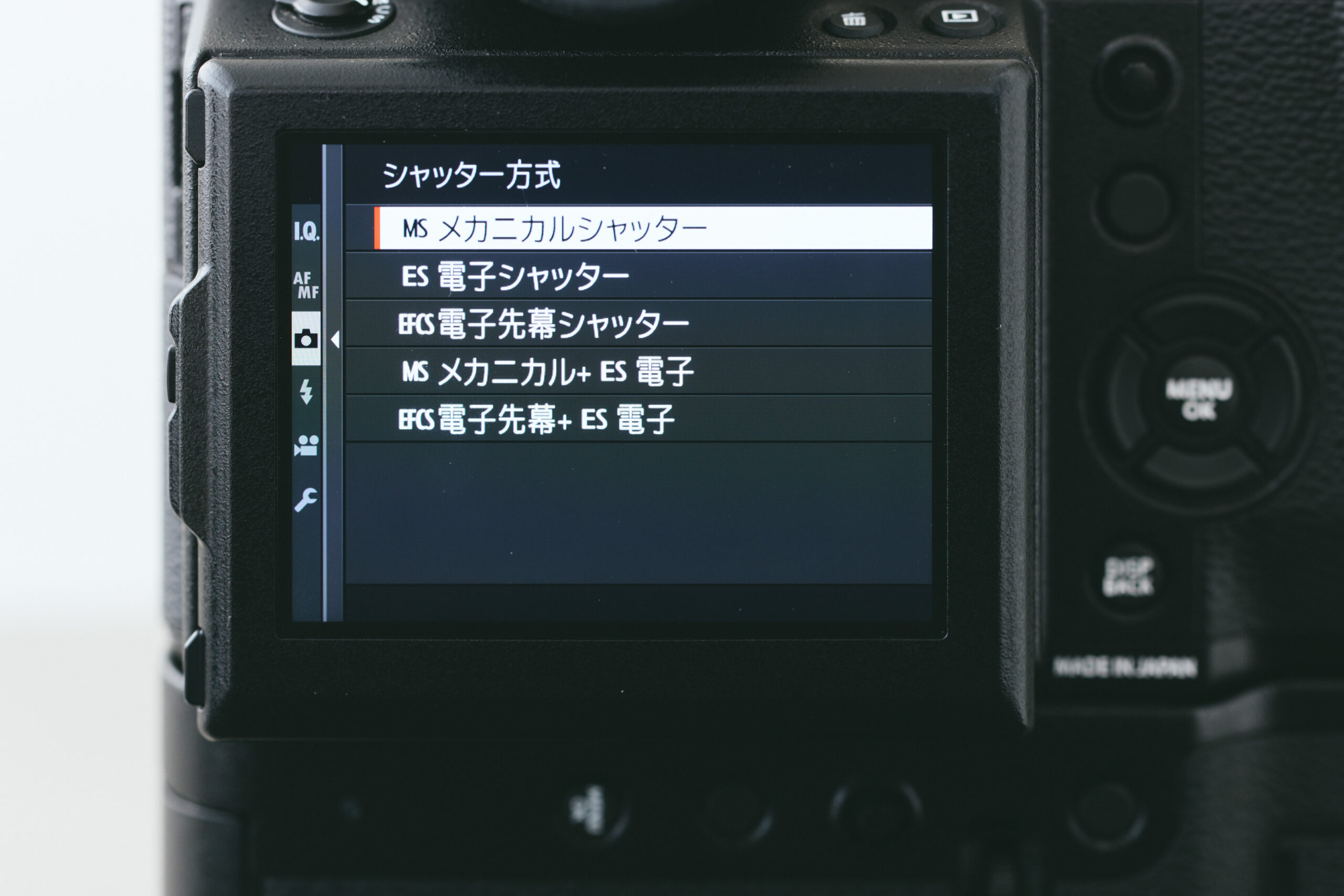

メニューについて

メニュー構造は分かりにくいような気がします。

ただ、私がCanonに慣れすぎているだけで、普段からFUJIFILM機に慣れている人からしたら、ほとんど変わらない感覚で使えるようです。

ボタンカスタマイズが結構柔軟にできるので、自分好みに設定して使い込んでいけば快適な操作感になりそうです。

私の場合は使用頻度が低いせいで、使うたびにどのボタンに何を割り当てたかを忘れてしまって、操作がモタモタしています。

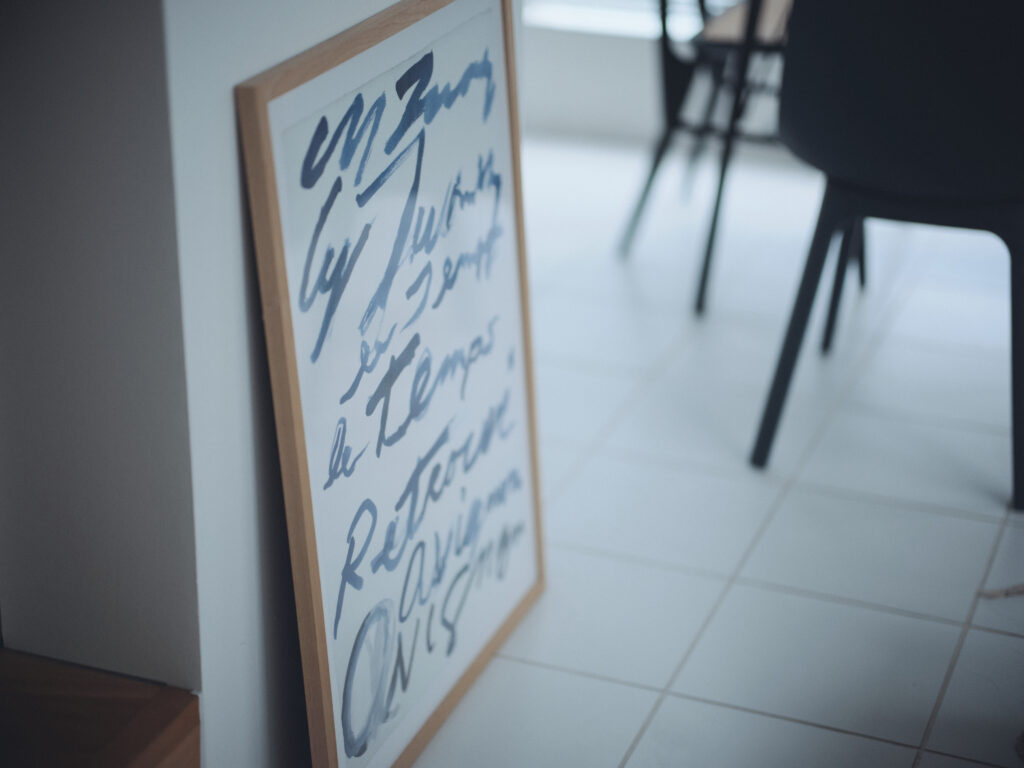

作例

ここからは作例を紹介します。

RAWで撮影し、Capture Oneで現像。

現像時に色味の調整をしている写真もあります。(作例はクリックで拡大しますが、WEB用にリサイズしてある画像です)

青空のグラデーション、建物の細かい部分のディテールなど、ラージフォーマットの良いところを感じられる一枚だと思います。

中心の等倍切り抜きを見ると観覧車の細かい部分まできっちりと写っています。GFレンズは一億画素まで対応するように設計されているとのことで、その実力が見て取れます。

開放に近い絞りのため、周辺部はやや解像感に欠け、像が流れてしまっています(WEB上で見るサイズではほとんど分かりませんが…)。

こちらはF8まで絞っているので、画面全体できっちりと解像しています。

フルサイズのカメラでも5000万画素は普通になってきていますが、フルサイズより一回り大きい44×33のセンサーは同じ画素数でも、より豊かな階調とディテールを描写してくれます。

GF120mmマクロも非常に素晴らしいレンズです。

シャープながら、カリカリ過ぎず繊細さを感じる描写。絞り開放から安定していますが、絞ることでさらにキリッとします。F4とそこまで明るくはないですが、ラージフォーマットの立体感とボケ感も十分に堪能できます。

GFレンズは2本しか買っていませんが、手持ちのEFレンズを活かすためにfringer EF-GFX Pro(FR-EFTG1)というマウントアダプターを購入してEFレンズも使用しています。

このマウントアダプターは約7万円とレンズが買えてしまうくらい高価なのですが、マウント部分の作りのクオリティが高く、AFもかなりまともに動作します。

さらに、レンズ側の手ブレ補正に対応するなど、GFXのマウントアダプターとして、間違いのない選択だと思います。

手持ちのレンズ資産があれば、GFXで手軽にF1.4などの明るいレンズが使えるので、このマウントアダプターはオススメです。

作例で使用している2本のレンズは、比較的イメージサークルが大きいレンズのようで、GFXのフルフレームでもほとんどケラれなく使用可能です。

レンズによっては周辺がケラれてしまうので、その場合は35mmフォーマットモードにすれば大体のレンズが使用できます。

今では純正のGFレンズでティルトシフトレンズが発売されていますが、アダプター経由でCanonのTS-Eレンズを使用しています。ある程度のティルト・シフト量ならケラれずに快適に使えます。

noteにも少しGFXで撮影した写真を上げています。

操作性の悪さに目をつぶれば現役で活躍できる性能

FUJIFILM GFX 50Sはフルサイズのフラッグシップと同程度の価格で、中判デジタルの裾野を広げた画期的なカメラです。筆者の場合は仕事で使うには今ひとつしっくりきませんでしたが、それでも手放せなくなるくらいの魅力がラージフォーマットにはあります。

仕事の撮影に向いていないと思った主な理由は、

- レスポンスの悪さ

シャッタータイムラグの長さが原因なのか、レリーズタイミングが微妙に意図とズレることが多い。 - AFの微妙さ

手持ちの純正GFレンズ2本だけの話ですが、AF-Sの場合は(明るい環境なら)それなりに正確で早い。ただ、AF-Cに関しては動きのあるモデル撮影で使うには厳しいかなという印象です。最近のカメラのAF性能に慣れきってしまっていると、ちょっとモヤモヤする使い心地。

前述のレリーズタイミングのズレと相まって、人物撮影とのカメラの相性の悪さが目立ちます。 - GFレンズが高価で重い

ラージフォーマットなので仕方のない部分ですが、ボディのコンパクトさが帳消しになるくらい大きく重いレンズが多いです。

価格もほとんどのレンズが30万円オーバーで、気軽に買えるレンズは少ない。

シェアの少なさゆえ、中古のレンズもあまり出回りません。他社のレンズ資産がある場合はマウントアダプターでそれを活かすこともできますが、まともなマウントアダプターはそれ自体が高価です。

AFに関しては、当時の一眼レフと比べても微妙な感じでしたが、今の高性能なAFを持つミラーレス一眼と比べてしまうとかなりモヤモヤします。

AFだけではなく、すべての動作が最新のカメラと比べるともっさりとしていて、テンポが大事な人物撮影で使うのは結構難しいと思います。

逆にしっかりと腰を据えて撮影する、物撮りや風景撮影では、操作感のデメリットはあまり目立ちません。そして、ラージフォーマットの利点である、豊かな階調性や解像感を感じられます。

マウントアダプター経由で使用しているEFレンズも、AFの面ではそれなりといった感じですが、MFで使う分には特に問題ないので、そういった点でも物撮りや風景撮影に向いていると思います。

※GFX 50S の名誉のために言っておきますが、人物撮影ができないわけではありません。筆者が動きながらパシャパシャ撮ることが多く、特に仕事の人物撮影では短時間で安定してたくさん撮れることを重視しているタイプのために合わないだけで、上手く使える人が撮影すれば十分に人物撮影でも使えると思います。

発売当時の70万円オーバーの価格だと、オールマイティに使える他社のフルサイズと良いレンズを買ったほうが幸せになれると思います。

ただ、発売から7年、中古価格30万円くらいにりました。

他のマウントのレンズ資産があれば、マウントアダプターと合わせて30万円台で中判デジタルを体験できるのは、バリュープライスだと思います。

中判デジタルはセンサーのライフサイクルも長く、後継機のGFX50S II もセンサー自体は同じもののようです(チューンナップが変わっていたりと全く同じではないようですが)。

GFX 50Sで撮影した写真は、最近の高画素機と比べても見劣りすることもなく、今でも写りの良さに感心します。

他にもGFX50S IIには無い、バッテリーグリップやファインダーが取り外せることなど、初代のGFX 50Sだけのメリットもあります。

GFX50S IIも中古だと価格はあまり変わらないので、ファインダーなんか外せなくて良い、ボディ内の手ブレ補正機能がマストだという方は、より新しいGFX50S IIを買うのもありです。

古いカメラですが、発売当時の定価の半額くらいだと思うとお得に感じます。

ここ数年はあまり使っていなかったのですが、最近はまた積極的に使うようにしています。

GFX50Sで撮影した写真を見ると、その場の空気感まで写してくれるような、ラージフォーマットセンサーの魅力を改めて感じられ、他のGFレンズや最新のGFX100 IIも気になってきてしまいます。

価格が落ちてきた今だからこそ、FUJIFILM GFX 50Sを買うという選択肢もありなんじゃないかと思います。このカメラでラージフォーマット沼に片足を入れてみてください。

コメント