こんにちは、フリーランスフォトグラファーのTanaka(@Tanaka__photo)です。

以前から興味があって、スマート電球を買っていたのですが、あまり有効活用できていませんでした。

同じように、スマホで調光・調色できるだけの高価な電球になってしまっている方も多いのではないでしょうか。

引っ越しを機に、SwitchBotデバイスでスマートホーム化を進めています。

この記事では、SwitchBotのスマート電球と人感センサーを使った、トイレ照明の自動化について徹底解説。消し忘れの防止はもちろん、時間帯に合わせた最適な明るさへの自動調整まで、あなたのトイレを格段に快適にする方法をご紹介します。

SwitchBotのスマート電球と人感センサーを選んだ理由

スマートホームと一口に言っても様々なデバイスがあります。

Amazonのアレクサと連携できるデバイスが多くのメーカー・ブランドから発売されていて、照明だけでも、どれにしようか迷ってしまうくらい色々なものがあります。

基本的には各メーカーごとに、専用のアプリをインストールして操作する必要があるので、できる限りひとつのメーカーで揃えた方が後々の管理が楽になります。

トイレの照明を人感センサーで自動化するにあたり、いくつかの選択肢の中からSwitchBotを選んだのは、上述のようにメーカーを揃えるため。

スマートホーム化するにあたり、最初に興味を持ったのがSwitchBotのスマートロックプロで、それを使いたかったので、なるべくSwitchBot製品で揃えていくことにしました。

同じようなスマート電球のフィリップスHueシリーズと比べると、SwitchBotの方が導入コストが抑えられることも決め手の一つでした。

これは引越し前から使っていたエジソンスマートの電球です。

この電球は数少ない見た目がおしゃれなエジソンバルブ電球かつ、スマートLEDという商品。ダイニングのペンダントライトとして重宝しているのですが、SwitchBotとはまた別の専用アプリが必要なため、管理はやや面倒です。

SwitchBot スマート電球・人感センサーの導入コストと特徴

トイレの照明を自動化するにあたり、購入したのは2つ。「スマート電球」と「人感センサー」です。

この2つはセット販売されていて、大体4500円前後。

フィリップスHueは電球だけで、同じくらいの価格なのでSwitchBotの方が導入コストが低いです。(※人感センサーに関しては、ハブとの併用が必要なので他にハブミニなどを用意する必要があります。)

他に人感センサーを使うのにハブが必要になります。

ハブは単体の商品もありますが、SwitchBotシーリングライトにもハブ機能がついています。

今回は引っ越しのタイミングで、部屋の照明もなかったので、ハブ兼照明用としてシーリングライトを選びました。

このシーリングライトは6〜12畳までの広さと、赤外線リモコン機能の有無というバリエーションがあります。一番安い6畳対応で赤外線リモコン機能なしのモデルは、6500円ほどで購入できます。

シーリングライトをSwitchBotのものに変えてしまえば、別途ハブ単体を買う必要もなく、部屋の照明もスマート化できるので便利です。

人感センサー本体、台座、貼り付け用の両面テープ、電池が入っています。電池は単4形です。

電池込みで、センサー本体と台座を合わせて、約78g。

台座の裏には滑り止めのゴムが付いています。

台座にはマグネットが内蔵されていて、スチールなどに磁力で取付可能です。

本体が軽いので、落ちそうな気配はまったくありません。台座はセンサー本体の下と裏に付けられて、向きを自由に動かせるため、設置の自由度が高いです。

SwitchBot人感センサーの設置場所と検出設定

人感センサーはトイレ上部の棚に置きました。

ちょうどドアを開けると、正面に来るような感じで設置しています。この写真だとそこまでセンサーは目立ちません。ただセンサーはそれなりに大きいので、トイレに入ったらパッと見で気がつくくらいの存在感があります。

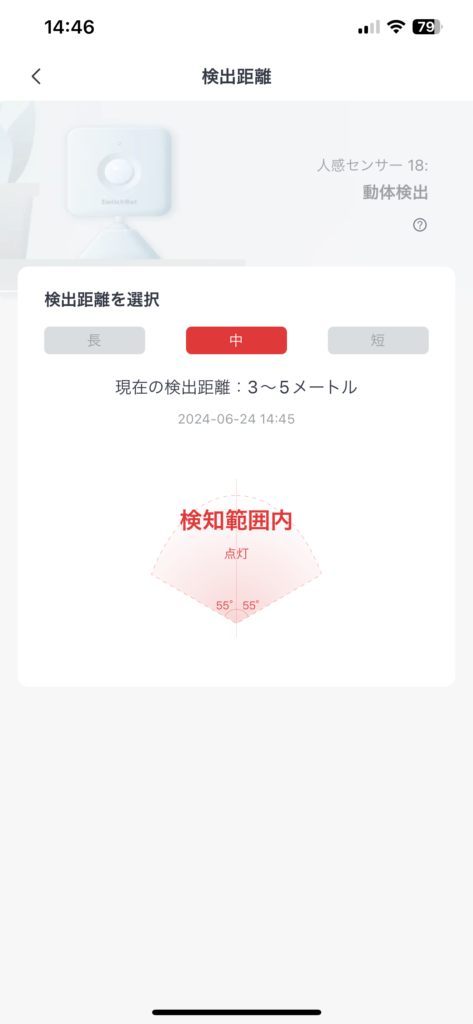

センサーの検出距離を、アプリで設定できるようになっています。

実際に置いてみて、センサーの前で動いて検出状況を見ながら最適な検出距離に設定します。

SwitchBotアプリで簡単設定

SwitchBotアプリ上で、オートメーション(自動機能)を設定することで、人感センサーが動体を検知したら電球が点灯するように設定します。

SwitchBotアプリは直感的に操作できて、初めてでも簡単です。

センサーが動体検出したあとの動作は、さらに詳細な条件を付けることができて(上記真ん中の画像)、時間によって挙動を変更したりすることも可能。

今回のトイレの照明に関しては、日中は電球の明るさを明るく、夜間〜朝にかけては暗めに点灯するような設定にしてみました。

ただの人感センサー付きの電球と違って、使用状況に応じて、こういった細かい設定ができるのはスマートLED電球だからこその利点です。

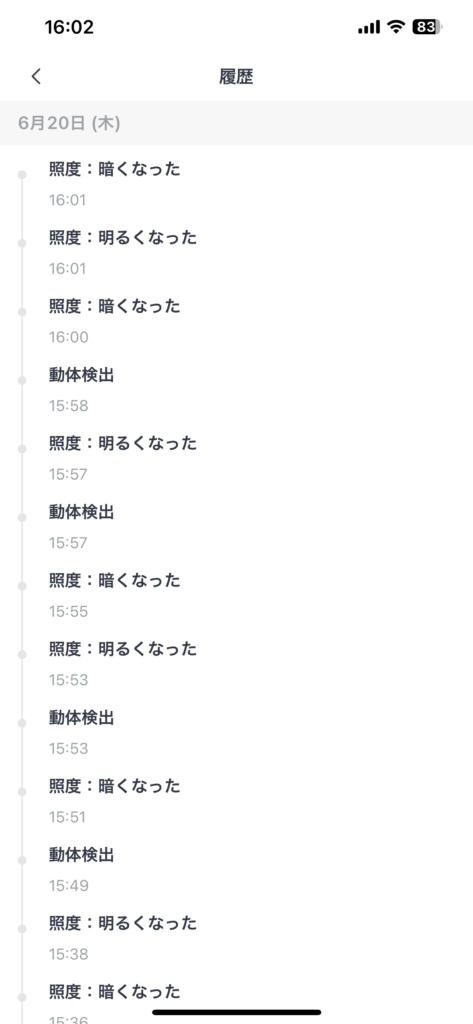

人感センサーは、動体検出や明るさの変化の履歴がアプリで確認できるので、照明のオンオフだけではなく、人の出入りの確認などいろいろな用途で使えそうです。

スマートホーム化の必須アイテム「スイッチ保護カバー」の活用術

スマートホーム化を進めるに当たって、壁スイッチの問題が立ちはだかります。

照明系のスマートデバイスは常に電源をオンにしておく必要があり、壁のスイッチでオフにしてしまうと設定した動作をしてくれません。

一人暮らしなら、自分が気をつけていれば大丈夫ですが、他の家族や友人などが壁のスイッチを切ってしまうときがあります。

そんな想定していない壁スイッチの操作を防いでくれるのが、パナソニックの「スイッチ保護カバー」です。

このスイッチ保護カバー、Amazonで一個800円くらいとかなり高価。

壁スイッチの種類によっては、カバー自体を外して蓋つきに交換できるタイプもあって、そちらは400円くらいともっと安価なものもあります。ただ、筆者の自宅の場合は、交換するタイプのカバーは付けられなさそうだったので、この高いタイプを買ってみました。

Amazonに掲載されている画像だとスモークグレーっぽい見た目なのですが、実物はよくあるスイッチと同じようなベージュっぽいオフホワイト。

特に高級感もないスイッチカバーなので、800円という価格がすごく高く感じます。開閉可能な蓋があって、開け閉めの操作感はそれなりに良いです。

裏面に両面テープが付属しています。カバー本体はかなり軽量なので、両面テープでしっかりと取り付けられます。

商品画像だとスイッチカバー全体を覆うようなサイズ感に見えるのですが、実物はスイッチにぴったりはまるサイズです。

上下2個並んだスイッチにジャストフィットします。4つスイッチが付いているタイプも、カバーを2つ並べることでピッタリと覆うことができます。

スイッチが一つの場合は、カバーのセンターにある線に合わせることでピッタリと取り付けられます。

スイッチを使いたいときは、蓋を開けて操作できます。

このスイッチカバー、モノの割に高価なのですが、スイッチにジャストフィットして色味も似ているので、備え付けかのような見た目です。

トイレの照明を自動化しても、慣れないうちはクセで壁のスイッチをオンオフしてしまうこともあったので、このスイッチカバーはスマートホーム化には必須アイテムだと思います。

トイレの照明を人感センサーにするだけで結構生活が変わる

トイレに人感センサーを設置して、照明を自動化するだけでも生活の変化を感じられます。

照明の自動点灯だけなら、人感センサー付きの電球などを使えば、SwitchBotのスマートデバイスを使うよりも安価で手軽に実現可能。ただし、SwitchBotのスマートデバイスを使うことで、時間帯によって照明の明るさを変えたりと、よりスマートに活用できます。

SwitchBotのスマート電球&人感センサーを導入してみて感じたメリット・デメリット

- 明るさ・色味などの自由度

夜間は電球色で暗め、日中は昼白色で明るめなど細かい設定を自動化できる

- 消し忘れ防止

トイレの電気って結構消し忘れてしまうのですが、それが防止できます

- 導入コスト

比較的安価なSwitchBotでも、ハブなど初期コストが結構かかる

- 点灯までのタイムラグ

センサーが動体検出してから電球が点くまでに2〜3秒くらいのタイムラグがあります

電球と人感センサーだけだとそこまで高くはないのですが、ハブまで含めると導入の初期コストは1万円くらいかかります。

ただ、他のSwitchBot製品を活用するのにもハブは必要です。より便利なスマートホーム化を進めていくための必要経費と考えれば納得がいく金額かと。

ちょっと気になるのが、人感センサーが反応してから点灯までのタイムラグの長さ。

ドアを開けてから大体2〜3秒くらいしてから電球が点灯するので、急いでいるときは便座に座ってから電気が点く感じになります。自分だけなら良いのですが、お客さんが来ているときなどは一言説明が必要です。

これらのデメリットはありますが、トイレの照明へのSwitchBotデバイスの導入には満足しています。

スマートホームと聞くと、音声で家電を操作したりなどをイメージすることが多いと思いますが、個人的には声を発することもなく、自動的に思った通りの動作をさせることがスマートホーム化の最大のメリットだと思っています。

今回紹介したトイレの照明の自動化だけでも、2〜3日使っていると壁のスイッチを操作することすら煩わしさを感じるくらい便利で楽になるので、ぜひ試してみてください。

コメント